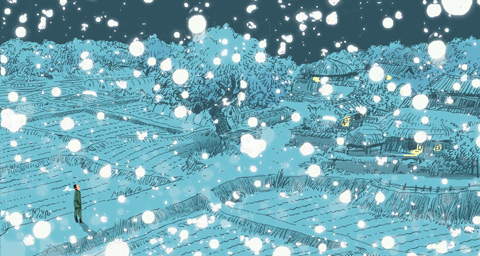

아! 눈… 나도 이 나라 백성이었구나

우울증에 시달리고 암담했던 20대 절망에 빠져 고국을 등졌다

떠돌이처럼 비틀거리며 살아왔던 날들

44년 만에 맞은 고국의 함박눈 내 머리와 어깨 위로 흰 눈이 축복처럼 쌓였다

이번 12월, 2주간의 짧은 귀국은 내게는 참으로 값지고 아름다운 시간들이었다. 지난 몇 해 몇몇 의사와 문인이 마음을 모아 오래 뜸들여온 ‘문학의학학회’를 창립하였고, 그 기념으로 많은 의사와 문인들의 관심 속에서 학술 대회도 잘 치렀다.

의대생에게 문학과 예술, 인문학에 관심을 가지게 해 환자라는 인간을 위한 전인적 의사로 태어나게 하려는 활동은 구미 선진국에서는 이미 1980년대부터 왕성하게 일어났다. 그들에 비해 우리가 약간 뒤져서 출발하게 된 때문인지 그날 창립식의 말석에 참석한 감회는 참으로 컸다.

그런 기분으로 지내는데 12월의 둘째 주일에 ‘눈이 내렸다!’ 내가 고국에서 눈을 맞은 것은 44년 만이었다. 한국에 사시는 분들에게 그때 내 심정을 표현할 길이 없다. 나는 미국 플로리다에 산다. 눈이 없는 곳이다. 물론 그동안 여행하면서 여기저기서 눈을 보았을 것이다. 그러나 그날 고국에서 맞은 눈은 그 무엇과도 비교할 수 없는 감회와 감동을 주었다.

나는 1966년 6월에 의대를 졸업하고 군의관 3년의 복무를 마치자마자 고국을 떠났다. 그리고 도미 후 10년 동안 겨우 두 번 일시 귀국을 했었다. 돈도 없고 휴가도 마음대로 낼 수 없었다. 그 이후부터는 여유가 좀 생겨 2년에 한 번씩 귀국해서 2주 정도 머물렀다. 성묘도 하고 친구를 만나면서 해묵은 향수를 달래 왔다. 그러다 10년 전쯤, 아직 힘이 좀 남아 있을 때 고국에서 시인 노릇을 제대로 하고 싶어 정년보다 몇 해 이른 은퇴를 하였고 그 이후로는 한 번에 두어 달씩 봄, 가을로 귀국해서 좀 여유롭게 고국의 생활을 즐겨왔다.

그런데 얼마 전 우연한 기회에 내가 고국을 떠난 이후 한 번도 겨울철에 고국을 방문한 적이 없었고, 고국의 눈을 본 지도 오래되었다는 것을 알게 되었다. 고국의 눈꽃은 아직도 여리고 아름다운 모습일까. 그립고 궁금했다.

그러다 44년 만에 감격적으로 고국의 눈과 만나게 된 것이다. 그날의 눈이 아마도 올해의 첫눈이었을 것이다. 오후가 되면서 오다 말다 하던 눈이 저녁녘이 되면서 두어 시간 넘게 내리는 황홀한 광경을 나는 그냥 넋 놓고 바라보았다.

44년 전 내가 마지막으로 본 고국의 눈은 어느 지방 도시에서였다. 군의관으로 복무하고 있던 때였다. 제대를 앞두고 우울하고 답답한 겨울을 보냈다. 사랑은 익기도 전에 시들어 버렸다. 사방은 늘 어둡고 춥고 불안했다. 한발 한발 다가오는 앞날도 암담하고 종잡을 수가 없었다. 부모님께 더 이상 기대기가 죄송스러워 돈을 더 주는 외국에서 의사 수련을 하기로 결심했지만 영어도, 의학실력도 별것 없고 건강도 신통찮았다. 아는 이 아무도 없는 낯선 곳에 가는 것이 겁이 났다. 그 얼마 전에는 뜻하지 않은 일로 영창 생활까지 해야 했다. 내가 좋아하던 문학도 접어야 한다는 낭패감에 사로잡혀 있었다.

마음이 몹시 헐벗고 가난했던 시절이었다. 그 겨울은 또 얼마나 춥고 눈이 많이 왔던지. 우울증에 시달리던 나는 밤이 되면 한쪽에서 난로를 피우던 영화관에 가서 ‘쉘부르의 우산’이니 ‘피노키오’ 같은 영화에 빠져서 살았다. 그리고 눈을 맞으며 밤의 논두렁길을 혼자 걸어 하숙집으로 돌아오면서 눈물을 흘렸다. 그 어두운 20대를 기억하기 싫어 나는 겨울에 고국을 방문하지 않았던 것일까.

기구한 44년의 세월을 관통하여 눈이 내리고 있었다. 절망에 빠져 이 나라를 등지게 했던 그 20대의 눈은 나를 초라하게 만들었었다. 빈곤과 독재, 부자유, 그리고 나를 옭아맸던 많은 것들….

그러나 세월이 흘러 그 눈은 내게 축복처럼 뿌려지고 있는 것이 아닌가. 하늘에서 한없이 내리는 함박눈은 길 복판에 멍하게 서 있는 나를 따뜻이 감싸 안아 주었다. 한순간 잊고 살던 ‘고국’이란 말이 새삼 내 가슴에 다가왔다. ‘떠돌이처럼 어지럽게 비틀거리며 살아왔지만 너도 이 나라 백성이었구나. 축복을 받아라.’ 내 머리와 어깨로 흰 눈이 쌓이고 쌓였다.

'我 > 농업기사철' 카테고리의 다른 글

| 구제역과 pH 역활 (0) | 2011.02.22 |

|---|---|

| 국제 곡물가격 폭등 (0) | 2011.02.06 |

| 우리는 파독(派獨) 광부가 되었습니다 (0) | 2010.12.21 |

| 너무 취하지 말자 (0) | 2010.12.19 |

| 일본시골여관 65년째 걸린 사진 (0) | 2010.12.19 |